Sistema de Qanats na Pérsia Antiga: Engenharia Hidráulica e Legado

Descubra como o sistema de qanats na Pérsia Antiga revolucionou a engenharia hidráulica e deixou um legado vital para a irrigação subterrânea.

O sistema de qanats na Pérsia Antiga foi uma das inovações mais notáveis em engenharia hidráulica do mundo antigo. Essas galerias subterrâneas captavam água de aquíferos distantes, permitindo irrigação em regiões áridas e semeando o avanço de cidades inteiras. Hoje, pesquisadores estudam esses túneis milenares para compreender técnicas de fluxo de água que resistem ao tempo. Se você é apaixonado por história ou engenharia, este guia aprofundado sobre o sistema de qanats na Pérsia Antiga revela origens, construção, manutenção e o legado cultural dessa tecnologia ancestral. Para entender melhor o contexto, confira também publicações especializadas como este roteiro de pesquisa: Qanats Persa.

Origem e contexto histórico dos Qanats Persas

A invenção dos qanats data de pelo menos o primeiro milênio a.C., na antiga Pérsia, região que hoje corresponde ao Irã. As condições climáticas desérticas e a necessidade de cultivar em solos áridos impulsionaram essa engenharia subterrânea. Ao contrário de reservatórios superficiais, que perdiam muita água por evaporação, os qanats canalizavam o líquido vital diretamente, preservando-o durante seu trajeto.

As primeiras referências a sistemas semelhantes aparecem em inscrições persas e relatos de historiadores gregos, que se maravilhavam com essa técnica única. O desenvolvimento desses canais foi resultado de aprimoramentos sucessivos de comunidades locais, combinando conhecimento geológico e prático de mineração. O cultivo de cereais, frutas e a manutenção de oásis urbanos dependeram desse modelo de abastecimento.

Contexto geográfico e climático

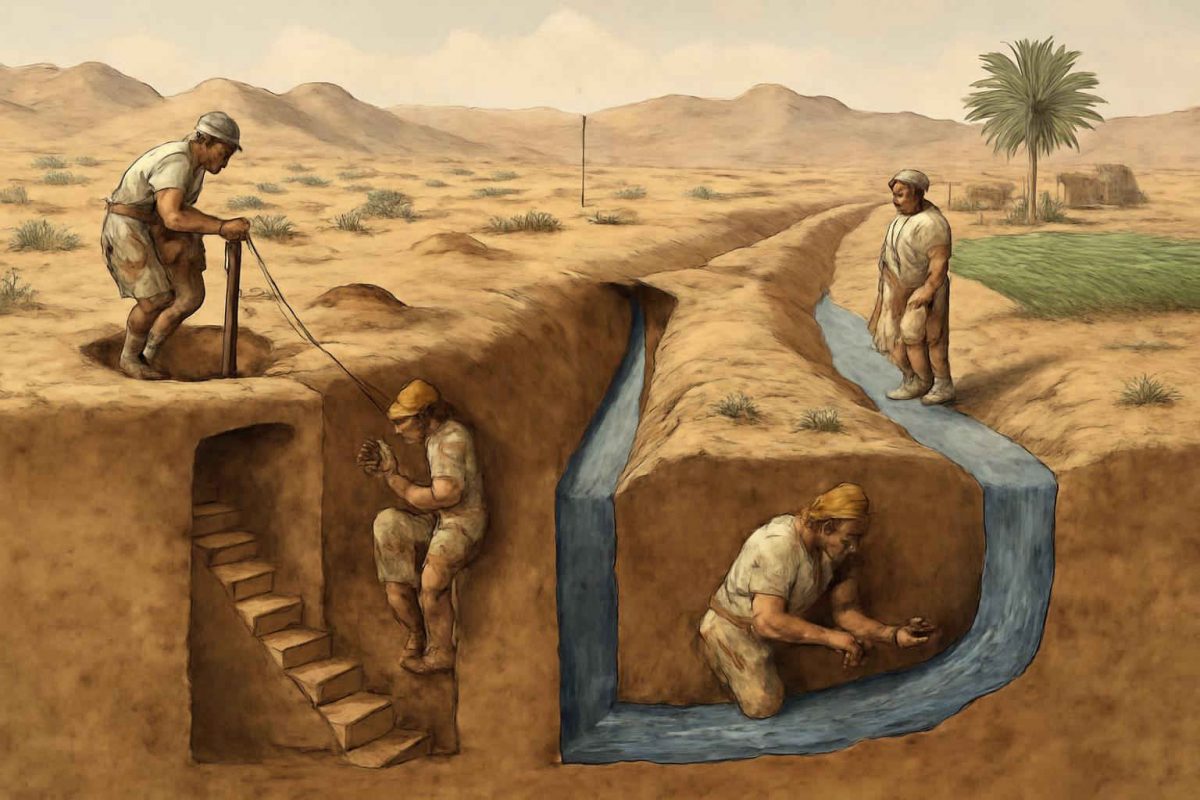

A Pérsia Antiga possuía vastas áreas desérticas, com mínimas chuvas sazonais. As montanhas Zagros e Elburz armazenavam águas subterrâneas que, sem os qanats, seriam inacessíveis para agricultores planejados no sopé. A profundidade dos poços verticais, chegando a dezenas de metros, era determinada pelo nível freático local. O alinhamento da galeria principal seguia gradualmente a declividade favorável, sem bomba mecânica, garantindo fluxo contínuo pela gravidade.

Nesse cenário, comunidades se organizaram em torno dos poços de acesso, chamados de mother wells. Cada poço vertical era conectado a túneis horizontais que convergiam para canais de distribuição. A manutenção dessas estruturas era coletivamente administrada, reforçando laços sociais e hierarquias regionais.

Teoria e técnicas de construção

Técnicas de escavação e alinhamento

Construir um qanat exigia conhecimento preciso de topografia e fluxo de água. Equipes de escavadores demarcavam o ponto de captação, geralmente na base de uma montanha. Em seguida, posicionavam uma série de poços verticais em linha, calculando a declividade ideal, entre 1% e 3%, para permitir o escoamento suave sem erosão interna.

O processo começava com a perfuração do primeiro poço, seguida pela escavação de túneis horizontais que avançavam em direção ao aquífero. Tooling simples—picaretas, pás e martelos—era utilizado em rochas macias e terras. Quando encontravam rochas mais duras, eram acionados fornos improvisados para aquecimento e posterior choque térmico, facilitando a fragmentação.

Uso de materiais e revestimentos

Em solos instáveis era comum revestir os túneis com tijolos de barro e argamassa de cal para evitar desmoronamentos. Estes materiais eram produzidos localmente, beneficiando-se de fábricas rudimentares em vilarejos próximos. Em trechos rochosos, não se utilizava revestimento, mas o trabalho de escavação exigia maior precisão para não comprometer a integridade do canal.

O ponto de saída, chamado de qanat head, era protegido com pedras encaixadas, funcionando como grade que impedia sedimentos maiores de entrar no sistema. Essa barreira natural exigia inspeções periódicas para remover lama, folhas ou detritos que pudessem reduzir o fluxo.

Funcionamento e manutenção dos Qanats

Dinâmica do fluxo de água

Uma vez construído, o qanat operava 24 horas por dia. A gravidade conduzia a água desde o aquífero até áreas cultiváveis, garantindo débito mínimo mesmo em períodos de seca. A vazão típica de um qanat podia variar de algumas dezenas a centenas de litros por segundo, dependendo da extensão e da profundidade do sistema.

Pequenos canais secundários distribuíam essa água para parcelas agrícolas, jardins e poços de uso urbano. O constante suprimento subterrâneo mantinha níveis de umidade estáveis no solo, favorecendo colheitas de alta produtividade e permitindo plantações sucessivas em zonas antes estéreis.

Rotinas de limpeza e reparo

A manutenção era responsabilidade de uma corporação de trabalhadores especializados, conhecidos como mirabs. Semanalmente, equipes desciam pelos poços verticais para remover sedimentos, reparar trechos danificados e verificar a qualidade da água. Ferramentas e materiais de reposição ficavam armazenados em galpões próximos aos poços principais.

A colaboração comunitária garantiu que muitos qanats persas sobrevivessem por séculos. Relatos medievais mencionam sistemas em funcionamento até períodos islâmicos tardios, destacando a durabilidade e a eficiência dessa tecnologia ancestral.

Agricultura irrigada e produtividade

Graças aos qanats, a Pérsia Antiga transformou desertos em terras férteis, suportando plantações de trigo, cevada, tâmaras e girassol. A capacidade de irrigação contínua elevou a produtividade agrícola, permitindo estoques que alimentaram exércitos e impulsionaram o comércio regional.

Tecnologia semelhante também foi aplicada em outras civilizações, mas poucos sistemas alcançaram a complexidade persa. A estabilidade alimentar resultou em crescimento populacional e florescimento cultural, como evidenciado em sítios arqueológicos de Persépolis.

Urbanização e infraestrutura urbana

A água dos qanats abastecia fontes, chafarizes e banhos públicos de cidades como Susa e Pasárgada. Essa infraestrutura promovia higiene urbana e controle de doenças, algo avançado para a época. Além disso, permitia a instalação de pomares e jardins suspendidos, precursor dos famosos jardins persas.

O modelo de compartilhamento e manutenção coletiva fundamentou estruturas de poder locais. Administradores regionais, chamados de dehqans, garantiam direitos de uso e definiram regras de distribuição, reforçando a coesão social. Para conhecer sistemas de irrigação de outras culturas antigas, visite os sistemas de irrigação do Egito Antigo.

Difusão dos Qanats no mundo islâmico e além

Expansão para o norte da África e Espanha

A partir do século VIII, com a expansão do Império Árabe, engenheiros levaram conhecimentos persas de qanats para regiões do Magrebe e da Península Ibérica. No sul da Espanha, sistemas chamados de gérgalas e galerias de agua adaptaram-se aos solos graníticos, assegurando abastecimento em cidades como Granada.

Nas zonas montanhosas do Marrocos e Argélia, os conceitos originais foram aprimorados para enfrentar variações topográficas mais abruptas. A difusão desses métodos ajudou a manter cultivos de oliveiras e vinhedos em condições adversas.

Adaptações regionais

Em cada região, as técnicas evoluíram conforme disponibilidade de materiais e necessidades locais. Na Andaluzia medieval, por exemplo, as câmaras de ventilação foram ampliadas e, ocasionalmente, cobertas para reduzir evaporação quando expostas ao sol intenso.

Já no norte da África, o revestimento era frequentemente substituído por pedra desencontrada, devido à escassez de argamassa. Essas variações mostram a flexibilidade dos princípios originais e o impacto do qanat persa na engenharia global.

Declínio no período moderno e legado duradouro

Com a chegada de bombas mecânicas e reservatórios modernos, muitos qanats foram abandonados ou caíram em desuso. No entanto, em áreas remotas do Irã, eles permanecem ativos, servindo comunidades tradicionais que preservam métodos ancestrais.

O legado técnico dos qanats influenciou sistemas de abastecimento na Europa e América Latina. No deserto do Atacama, no Chile, engenheiros inspirados pelos persas construíram galerias subterrâneas para mineradoras no século XIX.

Além disso, servem como estudo de caso em universidades de agronomia e engenharia civil, demonstrando práticas sustentáveis de manejo de água em regiões áridas.

Pesquisas e conservação atual

Instituições internacionais, como a UNESCO, reconhecem alguns qanats iranianos como Patrimônio Cultural Imaterial, reforçando seu valor histórico e socioambiental. Projetos de restauro utilizam tecnologia moderna de mapeamento 3D para documentar as galerias antes de intervenções físicas.

Pesquisadores também comparam sistemas de qanats com as inovações hidráulicas desde a Dinastia Han, evidenciando paralelos em engenharia antiga. Para quem deseja explorar mais literatura, há publicações especializadas disponíveis em acervos acadêmicos e editoras técnicas, como esta seleção de trabalhos sobre hidráulica persa: engenharia qanats.

Organizações locais treinam jovens para manter e operar esses túneis, garantindo transferência de conhecimento. Estudos recentes avaliam a qualidade da água e o impacto ambiental, apontando para possibilidades de adaptação em projetos de irrigação sustentável na atualidade.

Conclusão

O sistema de qanats na Pérsia Antiga exemplifica como a engenhosidade humana pode criar soluções duradouras para desafios naturais. Do primeiro milênio a.C. à era moderna, essas galerias subterrâneas influenciaram civilizações além do Oriente Médio, consolidando-se como marcos da engenharia hidráulica. Hoje, seu estudo não apenas preserva um patrimônio cultural, mas inspira práticas sustentáveis em regiões áridas ao redor do mundo.